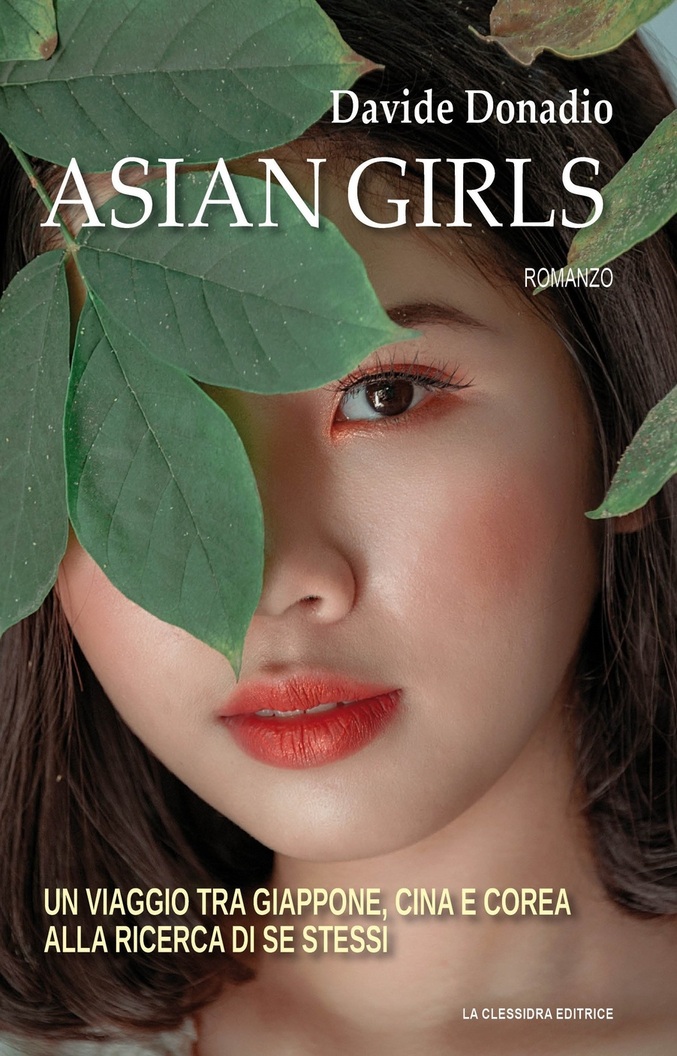

Un viaggio tra Giappone, Cina e Corea alla ricerca di se stessi

Le crisi esistenziali rientrano nei cliché dell’esistenza (e della narrativa). Ed è proprio questo ad indispettire il frivolo e disilluso Bimko, professore di liceo alle prese con una vita di ordinaria mediocrità: un amore ormai consumato, la perdita di fiducia in ogni suo antico ideale, l’insoddisfazione per una quotidianità grigia e banale. Cultore di letteratura cinese e giapponese, è affetto da un’insana ossessione erotico-estetica per le donne dell’Asia orientale, un tipo di bellezza alla quale assegna addirittura significati allegorici e spirituali. Decide così di lasciarsi tutto alle spalle, di scivolare in un vitalismo entusiasta e di partire per l’Asia Orientale. Il romanzo è la storia di questo grottesco viaggio, tra Cina, Corea e Giappone, lungo il quale Bimko è vittima di avventure esilaranti e inverosimili nel tentativo improbabile di radunare ragazze disposte a vivere con lui in un convivio di amore collettivo. Continua a leggere ““Asian girls”. Romanzo”

Le crisi esistenziali rientrano nei cliché dell’esistenza (e della narrativa). Ed è proprio questo ad indispettire il frivolo e disilluso Bimko, professore di liceo alle prese con una vita di ordinaria mediocrità: un amore ormai consumato, la perdita di fiducia in ogni suo antico ideale, l’insoddisfazione per una quotidianità grigia e banale. Cultore di letteratura cinese e giapponese, è affetto da un’insana ossessione erotico-estetica per le donne dell’Asia orientale, un tipo di bellezza alla quale assegna addirittura significati allegorici e spirituali. Decide così di lasciarsi tutto alle spalle, di scivolare in un vitalismo entusiasta e di partire per l’Asia Orientale. Il romanzo è la storia di questo grottesco viaggio, tra Cina, Corea e Giappone, lungo il quale Bimko è vittima di avventure esilaranti e inverosimili nel tentativo improbabile di radunare ragazze disposte a vivere con lui in un convivio di amore collettivo. Continua a leggere ““Asian girls”. Romanzo”

Se vi interessa lo studio delle lingue straniere, e se avete raggiunto una prima capacità comunicativa di uso indipendente in una lingua diversa dalla vostra lingua madre, avrete certamente notato un fenomeno psicologico: il tempo necessario per “il mutamento di codice”. In inglese questo fenomeno linguistico è detto code-switching. Ma c’è una cosa che non è così semplice da spiegare. Il code-switching richiede tempi diversi a seconda delle circostanze. Proviamo a fare un esempio concreto per capire meglio il concetto. L’individuo x è in grado di parlare una lingua straniera (L2) con una buona capacità comunicativa. Il passaggio dalla lingua madre (L1) alla lingua straniera (L2) non è immediato e richiede tempi diversi che possono variare in base alla condizione fisica, mentale, all’argomento di discussione (se per esempio è un settore che utilizza termini di cui x non è esperto che vanno quindi spiegati), dell’uso da parte del suo interlocutore di una variante standard della L2 oppure di forme gergali, dialettali, e così via. Tutto questo implica, come dicevamo, che i tempi di passaggio siano fluidi.

Se vi interessa lo studio delle lingue straniere, e se avete raggiunto una prima capacità comunicativa di uso indipendente in una lingua diversa dalla vostra lingua madre, avrete certamente notato un fenomeno psicologico: il tempo necessario per “il mutamento di codice”. In inglese questo fenomeno linguistico è detto code-switching. Ma c’è una cosa che non è così semplice da spiegare. Il code-switching richiede tempi diversi a seconda delle circostanze. Proviamo a fare un esempio concreto per capire meglio il concetto. L’individuo x è in grado di parlare una lingua straniera (L2) con una buona capacità comunicativa. Il passaggio dalla lingua madre (L1) alla lingua straniera (L2) non è immediato e richiede tempi diversi che possono variare in base alla condizione fisica, mentale, all’argomento di discussione (se per esempio è un settore che utilizza termini di cui x non è esperto che vanno quindi spiegati), dell’uso da parte del suo interlocutore di una variante standard della L2 oppure di forme gergali, dialettali, e così via. Tutto questo implica, come dicevamo, che i tempi di passaggio siano fluidi.  Sentivo nominare questa Erica Jong da anni, da amici innamorati dei suoi libri. L’autrice americana, a detta dei suoi appassionati, si caratterizza per una forza espressiva non comune e per la capacità di rappresentare donne forti, risolute, prepotentemente padrone della propria sessualità, e allo stesso tempo consapevoli della loro debolezza “umana”. Questa è l’idea che mi ero fatto. Poi il caso mi ha fatto arrivare sullo scaffale una delle opere della Jong. Non la più famosa, ma un’opera comunque che pare avere avuto a suo tempo opinioni critiche positive. (Quel caso che ha fatto arrivare il libro nella mia biblioteca personale è l’aver “ereditato” da uno sconosciuto, per vie traverse, alcuni cartoni di libri all’interno dei quali c’era anche Ballata di ogni donna di Erica Jong). Così, senza aspettative mi sono messo a leggere: prima provando divertimento, poi perplessità, e infine simpatia per l’autrice e le sue donne pantere, tanto per usare un appellativo sessista, intenzionalmente.

Sentivo nominare questa Erica Jong da anni, da amici innamorati dei suoi libri. L’autrice americana, a detta dei suoi appassionati, si caratterizza per una forza espressiva non comune e per la capacità di rappresentare donne forti, risolute, prepotentemente padrone della propria sessualità, e allo stesso tempo consapevoli della loro debolezza “umana”. Questa è l’idea che mi ero fatto. Poi il caso mi ha fatto arrivare sullo scaffale una delle opere della Jong. Non la più famosa, ma un’opera comunque che pare avere avuto a suo tempo opinioni critiche positive. (Quel caso che ha fatto arrivare il libro nella mia biblioteca personale è l’aver “ereditato” da uno sconosciuto, per vie traverse, alcuni cartoni di libri all’interno dei quali c’era anche Ballata di ogni donna di Erica Jong). Così, senza aspettative mi sono messo a leggere: prima provando divertimento, poi perplessità, e infine simpatia per l’autrice e le sue donne pantere, tanto per usare un appellativo sessista, intenzionalmente.  Non ho le pretese di “fare” linguistica in queste poche note. Questo breve testo andrà considerato più una riflessione intuitiva, basata su impressioni personali, sulle lingue e sulle loro differenze, che un testo di qualche valore scientifico. Se fossi uno studioso serio e metodico, direi che il tema di questa nota tocca la linguistica comparativa. Tuttavia, se non si ha la pazienza di riordinare le idee e studiare con metodo un oggetto di studio, uno spunto di riflessione può essere altrettanto utile. Da circa tre lustri, poco più, mi dedico allo studio delle lingue. Scopo principale è quello comunicativo, e una passione e curiosità per l’oggetto in sé. Tuttavia, complice un certo interesse anche per la linguistica, non ho potuto fare a meno di elaborare qualche teoria ingenua su alcuni aspetti del linguaggio in relazione alle diverse lingue.

Non ho le pretese di “fare” linguistica in queste poche note. Questo breve testo andrà considerato più una riflessione intuitiva, basata su impressioni personali, sulle lingue e sulle loro differenze, che un testo di qualche valore scientifico. Se fossi uno studioso serio e metodico, direi che il tema di questa nota tocca la linguistica comparativa. Tuttavia, se non si ha la pazienza di riordinare le idee e studiare con metodo un oggetto di studio, uno spunto di riflessione può essere altrettanto utile. Da circa tre lustri, poco più, mi dedico allo studio delle lingue. Scopo principale è quello comunicativo, e una passione e curiosità per l’oggetto in sé. Tuttavia, complice un certo interesse anche per la linguistica, non ho potuto fare a meno di elaborare qualche teoria ingenua su alcuni aspetti del linguaggio in relazione alle diverse lingue.  Introduzione. Il processo di ricezione, assimilazione e sintesi che la società intellettuale russa compie nei confronti della cultura europea tra XVIII e XIX secolo, riguarda anche gli spazi “geografici” dell’immaginario poetico. L’antichità classica e l’Italia come terra di delizie e nuova Arcadia fanno parte di questi orizzonti poetici, e trovano un certo spazio nella produzione poetica russa.

Introduzione. Il processo di ricezione, assimilazione e sintesi che la società intellettuale russa compie nei confronti della cultura europea tra XVIII e XIX secolo, riguarda anche gli spazi “geografici” dell’immaginario poetico. L’antichità classica e l’Italia come terra di delizie e nuova Arcadia fanno parte di questi orizzonti poetici, e trovano un certo spazio nella produzione poetica russa. “Sono le 2:36 del mattino. È il 20 giugno 2011 ed è l’anniversario della nostra morte”. Alle parole ‘anniversario della nostra morte’ Mone guardò Nana in volto. […] “Probabilmente non saremo scoperti per giorni… stanno per iniziare le vacanze estive e oggi è lunedì…”. I quattro individui che se ne stanno seduti al buio in un’auto si sono conosciuti su internet. Una donna di mezza età, un giovane uomo poco più che trentenne, un ventiseienne, e poi c’è lei, la giovane Mone, quindici anni appena. Dobbiamo figurarci la seguente scena: questi quattro individui si sono conosciuti di persona pochi minuti prima, ed ora sono in un’area isolata, in mezzo ai boschi, dentro l’auto. L’intenzione è suicidarsi insieme, per farsi coraggio. Ognuno ha una propria motivazione, ognuno ha maturato una stanchezza diversa per la vita e pensa di non aver via di uscita. Questo è uno dei punti culminanti del breve romanzo Il paese dei suicidi, della scrittrice giapponese (ma di origine coreana) Yū Miri.

“Sono le 2:36 del mattino. È il 20 giugno 2011 ed è l’anniversario della nostra morte”. Alle parole ‘anniversario della nostra morte’ Mone guardò Nana in volto. […] “Probabilmente non saremo scoperti per giorni… stanno per iniziare le vacanze estive e oggi è lunedì…”. I quattro individui che se ne stanno seduti al buio in un’auto si sono conosciuti su internet. Una donna di mezza età, un giovane uomo poco più che trentenne, un ventiseienne, e poi c’è lei, la giovane Mone, quindici anni appena. Dobbiamo figurarci la seguente scena: questi quattro individui si sono conosciuti di persona pochi minuti prima, ed ora sono in un’area isolata, in mezzo ai boschi, dentro l’auto. L’intenzione è suicidarsi insieme, per farsi coraggio. Ognuno ha una propria motivazione, ognuno ha maturato una stanchezza diversa per la vita e pensa di non aver via di uscita. Questo è uno dei punti culminanti del breve romanzo Il paese dei suicidi, della scrittrice giapponese (ma di origine coreana) Yū Miri.  Una storia di estrema semplicità. Un uomo, un derelitto, una specie di barbone alcolizzato che compie un viaggio in treno da Mosca a Petuškì, cittadina industriale a poche decine di chilometri dalla capitale. Ma il suo stato di sbronza perenne rende quel viaggio un continuo confrontarsi con i mostri di un’interiorità tormentata (come da cliché letterario). Volutamente banalizzata in questa stringata descrizione, il breve romanzo di Venedikt Eroféev, è un’opera importante nel panorama letterario e culturale di quegli anni. Siamo nella Russia sovietica (1973), ma il respiro dell’opera – un respiro post-moderno, dove il pensiero si disarticola e si frammenta – è del tutto europeo. Prima di concederci qualche dettaglio in più sul libro, parliamo del titolo. Mosca-Petuškì è il titolo originale, ma esistono traduzioni che impiegano titoli riadattati, cercando di rendere quelle sfumature che al di fuori del contesto inevitabilmente si perdono. È il caso della traduzione di Pietro Zveteremich, per Feltrinelli: in quella traduzione ormai classica l’opera diventa “Mosca sulla Vodka”.

Una storia di estrema semplicità. Un uomo, un derelitto, una specie di barbone alcolizzato che compie un viaggio in treno da Mosca a Petuškì, cittadina industriale a poche decine di chilometri dalla capitale. Ma il suo stato di sbronza perenne rende quel viaggio un continuo confrontarsi con i mostri di un’interiorità tormentata (come da cliché letterario). Volutamente banalizzata in questa stringata descrizione, il breve romanzo di Venedikt Eroféev, è un’opera importante nel panorama letterario e culturale di quegli anni. Siamo nella Russia sovietica (1973), ma il respiro dell’opera – un respiro post-moderno, dove il pensiero si disarticola e si frammenta – è del tutto europeo. Prima di concederci qualche dettaglio in più sul libro, parliamo del titolo. Mosca-Petuškì è il titolo originale, ma esistono traduzioni che impiegano titoli riadattati, cercando di rendere quelle sfumature che al di fuori del contesto inevitabilmente si perdono. È il caso della traduzione di Pietro Zveteremich, per Feltrinelli: in quella traduzione ormai classica l’opera diventa “Mosca sulla Vodka”.  Se per raggiunta sopportazione ti capita di strangolare, in una sera come tante, tuo marito, e se poi le colleghe di lavoro, una notte come tante, ti aiutano a liberarti di quel cadavere facendolo a pezzi, non è il caso di parlare necessariamente di indole criminale o, ancora peggio, di patologia mentale. Se quella vita, piccola, deludente, senza speranza, ti ha logorato per anni, allora, magari, la patologia è in quel caso la vita stessa, ed è inutile scomodare la psichiatria. Il romanzo di Kirino Natsuo, Le quattro casalinghe di Tokyo (titolo troppo didascalico scelto dall’editore italiano in luogo di un laconico Out) è un romanzo multi-strato e multi genere. Thriller, noir, romanzo esistenziale sulla condizione della donna (ma anche dell’uomo) nel mondo moderno, sulla solitudine, sui mostri che ci vivono dentro e che fingiamo di non vedere. Mostri che tuttavia stanno lì, pronti ad uscire e a smembrare cadaveri. Kirino Natsuo (manteniamo l’uso tradizionale giapponese di citare gli autori nell’ordine cognome-nome) disegna un mondo normale; anzi di una banalità sconcertante, e poi ci mostra come quei mostri vivano in esso perfettamente mimetizzati. Anzi mostra che, in fondo, siamo tutti mostri.

Se per raggiunta sopportazione ti capita di strangolare, in una sera come tante, tuo marito, e se poi le colleghe di lavoro, una notte come tante, ti aiutano a liberarti di quel cadavere facendolo a pezzi, non è il caso di parlare necessariamente di indole criminale o, ancora peggio, di patologia mentale. Se quella vita, piccola, deludente, senza speranza, ti ha logorato per anni, allora, magari, la patologia è in quel caso la vita stessa, ed è inutile scomodare la psichiatria. Il romanzo di Kirino Natsuo, Le quattro casalinghe di Tokyo (titolo troppo didascalico scelto dall’editore italiano in luogo di un laconico Out) è un romanzo multi-strato e multi genere. Thriller, noir, romanzo esistenziale sulla condizione della donna (ma anche dell’uomo) nel mondo moderno, sulla solitudine, sui mostri che ci vivono dentro e che fingiamo di non vedere. Mostri che tuttavia stanno lì, pronti ad uscire e a smembrare cadaveri. Kirino Natsuo (manteniamo l’uso tradizionale giapponese di citare gli autori nell’ordine cognome-nome) disegna un mondo normale; anzi di una banalità sconcertante, e poi ci mostra come quei mostri vivano in esso perfettamente mimetizzati. Anzi mostra che, in fondo, siamo tutti mostri.  Il mondo sotto i piedi è come se si sbriciolasse. La società che conoscevamo prima, i valori che ispiravano i nostri comportamenti, i nostri scopi e il percorso del nostro vivere, sono stati ribaltati, messi in crisi in un modo tale da renderli irriconoscibili. Ecco, è questo il quadro che descrive Dazai Osamu (1909-1948) in due delle sue opere principali, i due romanzi brevi Il Sole si spegne (

Il mondo sotto i piedi è come se si sbriciolasse. La società che conoscevamo prima, i valori che ispiravano i nostri comportamenti, i nostri scopi e il percorso del nostro vivere, sono stati ribaltati, messi in crisi in un modo tale da renderli irriconoscibili. Ecco, è questo il quadro che descrive Dazai Osamu (1909-1948) in due delle sue opere principali, i due romanzi brevi Il Sole si spegne ( Una vita scandita dalle tappe. Tappe imposte dal sistema sociale dove nasciamo e cresciamo. La scuola, la professione, la vita di coppia, la famiglia, i figli. Tutto ciò che va fuori da questi schemi è fuori dalla “normalità”, suscita sospetto, disapprovazione, persino scherno, qualche volta beffa. La Trentaseienne Keiko lo ha imparato a proprie spese. È tutta la vita che finge normalità, fin da quando, ancora bambina, ha scoperto che le persone che ci circondano reagiscono spaventate, spazientite, scandalizzate, se le reazioni che abbiamo fuoriescono dagli schemi delle loro attese. Persino i genitori e la sorella, che comunque l’hanno sempre amata, sostengono che in qualche modo Keiko debba “guarire” dalla sua stranezza. Non è sorprendente che La ragazza del convenience store (Kombini ningen) della scrittrice Murata Sayaka abbia riscontrato un grande successo, prima in patria e poi fuori dai confini. Quella della “normalità” è un tema delicato ed universale. Ci è concesso trasgredire in giovane età, ne abbiamo tutte le scusanti e, in fondo, anche il tacito consenso della società. Ma fuoriuscire dai binari oltre le soglie di quella fase della vita, fin dentro la maturità, è inaccettabile.

Una vita scandita dalle tappe. Tappe imposte dal sistema sociale dove nasciamo e cresciamo. La scuola, la professione, la vita di coppia, la famiglia, i figli. Tutto ciò che va fuori da questi schemi è fuori dalla “normalità”, suscita sospetto, disapprovazione, persino scherno, qualche volta beffa. La Trentaseienne Keiko lo ha imparato a proprie spese. È tutta la vita che finge normalità, fin da quando, ancora bambina, ha scoperto che le persone che ci circondano reagiscono spaventate, spazientite, scandalizzate, se le reazioni che abbiamo fuoriescono dagli schemi delle loro attese. Persino i genitori e la sorella, che comunque l’hanno sempre amata, sostengono che in qualche modo Keiko debba “guarire” dalla sua stranezza. Non è sorprendente che La ragazza del convenience store (Kombini ningen) della scrittrice Murata Sayaka abbia riscontrato un grande successo, prima in patria e poi fuori dai confini. Quella della “normalità” è un tema delicato ed universale. Ci è concesso trasgredire in giovane età, ne abbiamo tutte le scusanti e, in fondo, anche il tacito consenso della società. Ma fuoriuscire dai binari oltre le soglie di quella fase della vita, fin dentro la maturità, è inaccettabile.  Un gruppo di giovani ragazzi, intorno ai vent’anni. Trascorrono le giornate e le notti in raduni di sesso estremo, di consumo smodato di alcolici, di droghe di ogni tipo. Vivono vicino ad una base americana, nel Giappone degli anni Settanta che qualcuno, con polemica, definisce in tutto e per tutto colonia statunitense dalla fine della seconda guerra mondiale. Ma la base è anche il motivo per cui soldati afroamericani, presentati con avida sazietà, si aggirano per la città e se la spassano con le giovane ragazze giapponesi. Le personalità dei personaggi sono in apparenza poco sviluppate in profondità: ragazze e ragazzi sembrano bambole insensibili in balia dei loro vuoti che, banalmente, riempiono di droghe, sostanze alteranti di ogni qualità allora nota. Ed anche il sesso diventa violenza consenziente, in un convivio animalesco descritto con una freddezza che quasi ci spaventa. Eppure si tratta di una narrazione in prima persona. Chi è il giovane Ryū che parla? Cosa sappiamo di lui? E degli altri? Delle ragazze, degli altri tossici? Poco o niente.

Un gruppo di giovani ragazzi, intorno ai vent’anni. Trascorrono le giornate e le notti in raduni di sesso estremo, di consumo smodato di alcolici, di droghe di ogni tipo. Vivono vicino ad una base americana, nel Giappone degli anni Settanta che qualcuno, con polemica, definisce in tutto e per tutto colonia statunitense dalla fine della seconda guerra mondiale. Ma la base è anche il motivo per cui soldati afroamericani, presentati con avida sazietà, si aggirano per la città e se la spassano con le giovane ragazze giapponesi. Le personalità dei personaggi sono in apparenza poco sviluppate in profondità: ragazze e ragazzi sembrano bambole insensibili in balia dei loro vuoti che, banalmente, riempiono di droghe, sostanze alteranti di ogni qualità allora nota. Ed anche il sesso diventa violenza consenziente, in un convivio animalesco descritto con una freddezza che quasi ci spaventa. Eppure si tratta di una narrazione in prima persona. Chi è il giovane Ryū che parla? Cosa sappiamo di lui? E degli altri? Delle ragazze, degli altri tossici? Poco o niente.  Non sappiamo perché, ma dai coreani ci aspettiamo stranezze e le tolleriamo. Anzi, per questo li amiamo. “Stranezze”, si intende, dal nostro punto di vista. Dobbiamo scomodare la categoria del grottesco per definire serial coreani come Squid Game, la pellicola Premio Oscar Parasite, e altri prodotti che ci provengono da quel paese. Una sensazione analoga coglie il lettore del romanzo breve La vegetariana, della scrittrice coreana Han Kang. Ma la gamma di sensazioni ed atmosfere che l’autrice è capace di costruire in poche pagine, ci fa dimenticare in fretta l’etichetta di grottesco appena evocata, e ci lascia smarriti, con la sensazione di non sapere cosa abbiamo realmente letto: un horror? Un romanzo erotico? Un romanzo esistenziale sul significato della vita e il valore della libertà individuale? Tutte queste cose insieme. Tra l’altro, un esperimento che il lettore può fare per cogliere il valore universale di un’opera, – in altri termini di capire se si sta parlando ad un pubblico universale, – è quello di asportare artificialmente e simbolicamente quegli elementi che calano la narrazione in uno specifico contesto sociale, culturale, storico e linguistico. Se effettuata questa azzardata operazione di asporto, quello che ne rimane è un messaggio, un insieme di sensazioni e suggestioni ancora vive, l’opera ha un valore intrinseco, oltre quegli elementi che, comunque essenziali, non la definiscono per intero.

Non sappiamo perché, ma dai coreani ci aspettiamo stranezze e le tolleriamo. Anzi, per questo li amiamo. “Stranezze”, si intende, dal nostro punto di vista. Dobbiamo scomodare la categoria del grottesco per definire serial coreani come Squid Game, la pellicola Premio Oscar Parasite, e altri prodotti che ci provengono da quel paese. Una sensazione analoga coglie il lettore del romanzo breve La vegetariana, della scrittrice coreana Han Kang. Ma la gamma di sensazioni ed atmosfere che l’autrice è capace di costruire in poche pagine, ci fa dimenticare in fretta l’etichetta di grottesco appena evocata, e ci lascia smarriti, con la sensazione di non sapere cosa abbiamo realmente letto: un horror? Un romanzo erotico? Un romanzo esistenziale sul significato della vita e il valore della libertà individuale? Tutte queste cose insieme. Tra l’altro, un esperimento che il lettore può fare per cogliere il valore universale di un’opera, – in altri termini di capire se si sta parlando ad un pubblico universale, – è quello di asportare artificialmente e simbolicamente quegli elementi che calano la narrazione in uno specifico contesto sociale, culturale, storico e linguistico. Se effettuata questa azzardata operazione di asporto, quello che ne rimane è un messaggio, un insieme di sensazioni e suggestioni ancora vive, l’opera ha un valore intrinseco, oltre quegli elementi che, comunque essenziali, non la definiscono per intero.  La pandemia prima, e le vicende geopolitiche poi, hanno ridimensionato l’idea di un mondo aperto e globale. La contrazione della mobilità internazionale per oltre un biennio ha certamente inciso in questo processo, ma capiremo solo in un futuro prossimo se un fenomeno che avrebbe dovuto e potuto costituire solo una fase di passaggio, influenzerà la formazione di una nuova forma mentis. Va detto, però, che la confusione tra globalizzazione intesa in senso economico, come esportazione di modelli liberisti e sostanzialmente come occidentalizzazione/americanizzazione, è stata sovente confusa con la parallela formazione di una cultura globale, senz’altro pesantemente influenzata da modelli occidentali, ma poi risultante da forme di contaminazione e ibridazione. Se la perdita della prima non è certamente una tragedia, la perdita della seconda sarebbe certamente un passo indietro nella costituzione di un mondo aperto e in grado di valorizzare le potenzialità dell’era globale. È con simpatia, dunque, che possiamo riportare un esempio riuscito di “letteratura globale” nella figura della giovane Clarissa Goenawan (classe 1988). Questa breve nota non riguarderà il libro esordio di Clarissa Goenawan. Rainbirds (pubblicato in Italia da Carbonio Editore e tradotto da Viola Di Grado), se non tangenzialmente. Il focus sarà posto sull’autrice.

La pandemia prima, e le vicende geopolitiche poi, hanno ridimensionato l’idea di un mondo aperto e globale. La contrazione della mobilità internazionale per oltre un biennio ha certamente inciso in questo processo, ma capiremo solo in un futuro prossimo se un fenomeno che avrebbe dovuto e potuto costituire solo una fase di passaggio, influenzerà la formazione di una nuova forma mentis. Va detto, però, che la confusione tra globalizzazione intesa in senso economico, come esportazione di modelli liberisti e sostanzialmente come occidentalizzazione/americanizzazione, è stata sovente confusa con la parallela formazione di una cultura globale, senz’altro pesantemente influenzata da modelli occidentali, ma poi risultante da forme di contaminazione e ibridazione. Se la perdita della prima non è certamente una tragedia, la perdita della seconda sarebbe certamente un passo indietro nella costituzione di un mondo aperto e in grado di valorizzare le potenzialità dell’era globale. È con simpatia, dunque, che possiamo riportare un esempio riuscito di “letteratura globale” nella figura della giovane Clarissa Goenawan (classe 1988). Questa breve nota non riguarderà il libro esordio di Clarissa Goenawan. Rainbirds (pubblicato in Italia da Carbonio Editore e tradotto da Viola Di Grado), se non tangenzialmente. Il focus sarà posto sull’autrice.  Lo ammetto. Sto imitando Umberto Eco. Ancora una volta. Tentativo ben poco modesto, a dire la verità. Il grande semiologo e filosofo aveva cercato di trattare temi ritenuti frivoli con i mezzi interpretativi della semiotica, della linguistica e della filosofia. Aveva dedicato pagine di grande acume al fumetto americano, alle “canzonette” italiane, e così via. Ora, l’obiettivo di queste note è più modesto, ma spero e penso di una qualche utilità. Parleremo di musica e società. Nello specifico, parleremo di k-pop. La Corea sta vivendo un suo momento di splendore, milioni di fan seguono il K-pop in questi anni, si appassionano ai cosiddetti “drama” (serie ad ambientazione coreana), e persino il cinema “serio” riscuote un successo crescente in Occidente e nei paesi asiatici limitrofi, come dimostra il recente premio Oscar a “Parasite”. Ad un’osservazione anche superficiale delle tendenze sul web, si registra una crescita dei corsi di lingua coreana e di contenuti legati alla cucina di questo paese. Un’infatuazione passeggera? Una moda di nicchia? Certo, nei media tradizionali e negli spazi del social web a questi collegati, questa tendenza non risalta in tutta la sua evidenza. Forse perché il target, da un punto di vista puramente di mercato e sociologico, è anagraficamente diverso: la Corea interessa soprattutto ai giovani e sfugge a certi canali di comunicazione.

Lo ammetto. Sto imitando Umberto Eco. Ancora una volta. Tentativo ben poco modesto, a dire la verità. Il grande semiologo e filosofo aveva cercato di trattare temi ritenuti frivoli con i mezzi interpretativi della semiotica, della linguistica e della filosofia. Aveva dedicato pagine di grande acume al fumetto americano, alle “canzonette” italiane, e così via. Ora, l’obiettivo di queste note è più modesto, ma spero e penso di una qualche utilità. Parleremo di musica e società. Nello specifico, parleremo di k-pop. La Corea sta vivendo un suo momento di splendore, milioni di fan seguono il K-pop in questi anni, si appassionano ai cosiddetti “drama” (serie ad ambientazione coreana), e persino il cinema “serio” riscuote un successo crescente in Occidente e nei paesi asiatici limitrofi, come dimostra il recente premio Oscar a “Parasite”. Ad un’osservazione anche superficiale delle tendenze sul web, si registra una crescita dei corsi di lingua coreana e di contenuti legati alla cucina di questo paese. Un’infatuazione passeggera? Una moda di nicchia? Certo, nei media tradizionali e negli spazi del social web a questi collegati, questa tendenza non risalta in tutta la sua evidenza. Forse perché il target, da un punto di vista puramente di mercato e sociologico, è anagraficamente diverso: la Corea interessa soprattutto ai giovani e sfugge a certi canali di comunicazione.  Non tutti sanno che Adam Mickiewicz è il “Dante” polacco, se è lecito usare questa espressione. Mickiewicz, infatti, occupa nella considerazione della critica e dell’opinione pubblica del paese slavo lo stesso ruolo che il nostro poeta fiorentino occupa nella letteratura italiana: quello di maggiore autore. Ma mi sia consentita una riflessione preliminare a questo proposito, anche a corollario di una precedente nota su una letteratura d’Europa

Non tutti sanno che Adam Mickiewicz è il “Dante” polacco, se è lecito usare questa espressione. Mickiewicz, infatti, occupa nella considerazione della critica e dell’opinione pubblica del paese slavo lo stesso ruolo che il nostro poeta fiorentino occupa nella letteratura italiana: quello di maggiore autore. Ma mi sia consentita una riflessione preliminare a questo proposito, anche a corollario di una precedente nota su una letteratura d’Europa

Nel 1829 sull’Antologia di Firenze uscì un lungo articolo di Giuseppe Mazzini dal titolo programmatico: D’una letteratura europea. Il tono schiettamente giovanile e romantico dell’articolo non era però tale da pregiudicare una visione organica e ambiziosa di una cultura, quella europea, concepita con largo anticipo come unitaria e specchio di una comune civiltà. Mazzini giungeva alle sue considerazioni finali attraverso l’esposizione dei tratti salienti della storia europea. Pur innestandosi su una filosofia della storia di stampo tardo-romantico (lo sviluppo del “genio” dei popoli, la storia come processo di progresso tra avanzamenti e arresti), l’impianto interpretativo di Mazzini coincideva con quanto ancora oggi apprendiamo nelle scuole, rivelando così nella visione Mazziniana un approccio decisamente moderno. Ma entriamo nel merito.

Nel 1829 sull’Antologia di Firenze uscì un lungo articolo di Giuseppe Mazzini dal titolo programmatico: D’una letteratura europea. Il tono schiettamente giovanile e romantico dell’articolo non era però tale da pregiudicare una visione organica e ambiziosa di una cultura, quella europea, concepita con largo anticipo come unitaria e specchio di una comune civiltà. Mazzini giungeva alle sue considerazioni finali attraverso l’esposizione dei tratti salienti della storia europea. Pur innestandosi su una filosofia della storia di stampo tardo-romantico (lo sviluppo del “genio” dei popoli, la storia come processo di progresso tra avanzamenti e arresti), l’impianto interpretativo di Mazzini coincideva con quanto ancora oggi apprendiamo nelle scuole, rivelando così nella visione Mazziniana un approccio decisamente moderno. Ma entriamo nel merito.  Celare se stessi dietro un personaggio è il primo espediente di un autore. La visione della propria esistenza “sublimata” nella narrazione letteraria è una fonte comoda e a portata di mano a cui spesso ricorrono anche gli autori alle prime armi. Mishima, però, è autore troppo importante per rimproverargli l’utilizzo di un espediente così trito, se non quasi banale. In Confessioni di una maschera (Kamen no koruhaku, 仮面の告白), uno dei più importanti autori giapponesi del Novecento si mette a nudo: sono tanti i critici e i lettori, infatti, che non hanno faticato a vedere nella voce narrante tutte le contraddizioni e i dubbi dello stesso Mishima, ben oltre le coincidenze tra storia e vicende biografiche dello scrittore. Come spesso accade, però, queste coincidenze autore/personaggio perdono di significato nelle grandi opere: è il significato più ampio della vicenda umana dei protagonisti ad assumere un valore di per sé, filosofico ed estetico insieme.

Celare se stessi dietro un personaggio è il primo espediente di un autore. La visione della propria esistenza “sublimata” nella narrazione letteraria è una fonte comoda e a portata di mano a cui spesso ricorrono anche gli autori alle prime armi. Mishima, però, è autore troppo importante per rimproverargli l’utilizzo di un espediente così trito, se non quasi banale. In Confessioni di una maschera (Kamen no koruhaku, 仮面の告白), uno dei più importanti autori giapponesi del Novecento si mette a nudo: sono tanti i critici e i lettori, infatti, che non hanno faticato a vedere nella voce narrante tutte le contraddizioni e i dubbi dello stesso Mishima, ben oltre le coincidenze tra storia e vicende biografiche dello scrittore. Come spesso accade, però, queste coincidenze autore/personaggio perdono di significato nelle grandi opere: è il significato più ampio della vicenda umana dei protagonisti ad assumere un valore di per sé, filosofico ed estetico insieme. Negli anni Ottanta del XX secolo la visione di un Giappone che si faceva “pericoloso” sul piano economico e che andava minacciando il primato occidentale, aveva dominato la pubblicistica europea e statunitense. La stampa occidentale poneva il paese del Sol Levante nella stessa posizione oggi occupata dalla Cina nella narrazione dei media. Tuttavia, proprio quella crescita economica aveva permesso al paese di sviluppare una via autonoma anche in quei settori della cultura di massa che erano stati appannaggio dell’Occidente, e dell’America in particolare. Nei decenni Settanta e Ottanta, infatti, comincia quello sviluppo del settore dell’entertaiment riguardante il cinema di animazione e il fumetto (settori ormai conosciuti nel mondo con la dicitura giapponese anime e manga) che nei decenni successivi sarebbero diventati fenomeni della cultura di massa, facendo del Giappone un influencer mondiale. Va detto, d’altra parte, che la componente artistica, la ricerca di una narrazione esteticamente valida e veicolante valori e messaggi, non entrava in contraddizione con la natura di un mercato dell’intrattenimento che doveva forzatamente porre tra i propri obiettivi crescita e profitto: anime e manga col tempo sono diventati – pur dentro questa cornice – opere d’arte a tutto tondo.

Negli anni Ottanta del XX secolo la visione di un Giappone che si faceva “pericoloso” sul piano economico e che andava minacciando il primato occidentale, aveva dominato la pubblicistica europea e statunitense. La stampa occidentale poneva il paese del Sol Levante nella stessa posizione oggi occupata dalla Cina nella narrazione dei media. Tuttavia, proprio quella crescita economica aveva permesso al paese di sviluppare una via autonoma anche in quei settori della cultura di massa che erano stati appannaggio dell’Occidente, e dell’America in particolare. Nei decenni Settanta e Ottanta, infatti, comincia quello sviluppo del settore dell’entertaiment riguardante il cinema di animazione e il fumetto (settori ormai conosciuti nel mondo con la dicitura giapponese anime e manga) che nei decenni successivi sarebbero diventati fenomeni della cultura di massa, facendo del Giappone un influencer mondiale. Va detto, d’altra parte, che la componente artistica, la ricerca di una narrazione esteticamente valida e veicolante valori e messaggi, non entrava in contraddizione con la natura di un mercato dell’intrattenimento che doveva forzatamente porre tra i propri obiettivi crescita e profitto: anime e manga col tempo sono diventati – pur dentro questa cornice – opere d’arte a tutto tondo.  Si sa, quello del Sol Levante è un paese dove i treni arrivano in orario. E non come nell’immaginario dei nostalgici del ventennio in Italia, ma per davvero. Le code di persone sono ordinate, e sui mezzi pubblici lo straniero, con sgomento, assiste ad uno spettacolo inusuale: tutti stanno in silenzio “di tomba” o quasi. Non sono stereotipi, ma fatti macroscopici che risaltano agli occhi di uno straniero in Giappone. Eppure, sotto la coltre di una società ordinata e regolata, cova un sordo malessere, soprattutto tra i giovani, che può farci rabbrividire. Di questo tema è – come accade spesso – l’arte a parlarcene, in questo caso attraverso la letteratura. Kanehara Hitomi è stata un Enfant Prodige della letteratura giapponese. All’inizio del nostro secolo, nel 2004, l’autrice (classe 1983) pubblicò il suo romanzo breve Serpenti e piercing, e riscosse un enorme successo. Il

Si sa, quello del Sol Levante è un paese dove i treni arrivano in orario. E non come nell’immaginario dei nostalgici del ventennio in Italia, ma per davvero. Le code di persone sono ordinate, e sui mezzi pubblici lo straniero, con sgomento, assiste ad uno spettacolo inusuale: tutti stanno in silenzio “di tomba” o quasi. Non sono stereotipi, ma fatti macroscopici che risaltano agli occhi di uno straniero in Giappone. Eppure, sotto la coltre di una società ordinata e regolata, cova un sordo malessere, soprattutto tra i giovani, che può farci rabbrividire. Di questo tema è – come accade spesso – l’arte a parlarcene, in questo caso attraverso la letteratura. Kanehara Hitomi è stata un Enfant Prodige della letteratura giapponese. All’inizio del nostro secolo, nel 2004, l’autrice (classe 1983) pubblicò il suo romanzo breve Serpenti e piercing, e riscosse un enorme successo. Il